Non chiamatela “imprudenza”

«Ci si muove su un crinale in cui anche senza volerlo si può scivolare in un baratro di violenza incontrollata. Quando ero ragazzo ho letto uno dei primi libri di storia sullo scoppio della prima guerra mondiale… sul luglio ‘14... che forse nessuno voleva far scoppiare… ma l’imprudenza dei comportamenti, come spesso è avvenuto nella storia, provoca conseguenze non scientemente volute ma ugualmente provocate dai comportamenti che si mettono in campo».

Questo intervento a braccio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con cui il 10 settembre da Lubiana ha commentato il crescere delle tensioni a seguito delle notizie sullo sconfinamento di droni russi in territorio polacco, ha ricevuto un’ampia copertura mediatica. Ha ricevuto abbondanti plausi e apprezzamenti per lo spessore della riflessione e la severità del richiamo. Sarebbe stato un intervento all’altezza della gravità del momento e dei pericoli che incombono, una manifestazione di una profonda consapevolezza della portata delle sfide e dei problemi del tempo presente.

Non siamo d’accordo.

A prima vista, il pensiero di Mattarella sulla genesi della guerra nell’epoca imperialistica può mostrare qualche apparente affinità con la engelsiana “risultante non voluta”. Ma il riconoscimento che il fenomeno reale, storicamente concreto della guerra è qualcosa che sfugge, nel suo effettivo dispiegarsi, nell’insieme dei suoi tratti, caratteri e sviluppi, alla volontà, ai progetti, alle previsioni, dei singoli vertici politici, non può far trascurare come nell’interpretazione del Presidente della Repubblica sia tutta la dinamica, l’interazione delle forze che concorrono alla “risultante non voluta”, ad essere assente e negata. È vero, il primo conflitto mondiale imperialista è stato qualcosa, per la sua portata, per le sue conseguenze, che non si può riscontrare con esatta corrispondenza nei progetti e nelle aspettative delle dirigenze degli Stati che ne hanno preso poi parte. È stato qualcosa che non può essere ricondotto ad un esito scientemente perseguito dai vertici delle potenze che si sono combattute. Ma è stato il frutto, giunto a maturazione, delle leggi e delle dinamiche del capitalismo. È stato una conseguenza necessaria – al di là del livello di consapevolezza delle singole classi politiche – del procedere della competizione per la spartizione dei mercati internazionali, della lotta per le sfere di influenza e dell’ineguale sviluppo capitalistico, che impone, in determinati momenti storici, di registrare nuovamente gli assetti politici internazionali sulla base di rapporti di forza mutati. È esattamente il contrario di quanto è stato suggerito dalle parole di Mattarella. Non è vero che la guerra che vede l’urto tra centrali imperialistiche è generata essenzialmente da comportamenti imprudenti, da condotte di vertici politici incapaci di soppesare le ripercussioni delle proprie azioni. Non è vero che è l’esito del concorso di mosse cieche e avventate e come tale sempre evitabile con una maggiore consapevolezza e una più adeguata ponderazione da parte di Governi e centri di potere.

È vero invece che, quando la guerra è matura nelle profondità del modo di produzione capitalistico, quando è giunta a scadenza nella criticità dell’accumulazione capitalistica, nei rapporti e nelle condizioni concorrenziali del mercato e dello scenario politico internazionali, nei rapporti tra gli Stati e tra le potenze, trova regolarmente le condizioni per concretizzarsi.

Quando una guerra diventa una necessità – riconosciuta o meno dalle classi politiche – nelle logiche del capitalismo, le più sagge parole in favore della pace, le più nobili lezioni della storia (in una fase precedente ripetute e omaggiate generalmente come verità indiscutibili) vengono ridotte ai margini della scena pubblica, dove conquistano inevitabilmente terreno formule, slogan, imperativi bellicisti (più o meno dichiarati, più o meno ammantati da “ragionevoli” e “realiste” considerazioni) che un tempo erano apparsi superati, condannati dall’esperienza collettiva. Quando il mondo capitalistico ha portato a termine la sua mostruosa gravidanza, e la guerra è nell’aria, avviene esattamente il contrario di quanto osservato dal presidente della Repubblica: comportamenti che un tempo non avrebbero determinato alcun effetto particolarmente grave diventano dirompenti, le provocazioni a cui non si può non rispondere improvvisamente si moltiplicano, situazioni di crisi e persino di conflittualità circoscritta che in altri momenti e spazi non avrebbero fatto da innesco a guerre su scala maggiore diventano l’inizio del grande conflitto tra potenze dell’imperialismo, accadimenti altrimenti quasi insignificanti diventano il fatidico casus belli. Quando occorre, addirittura lo si fabbrica.

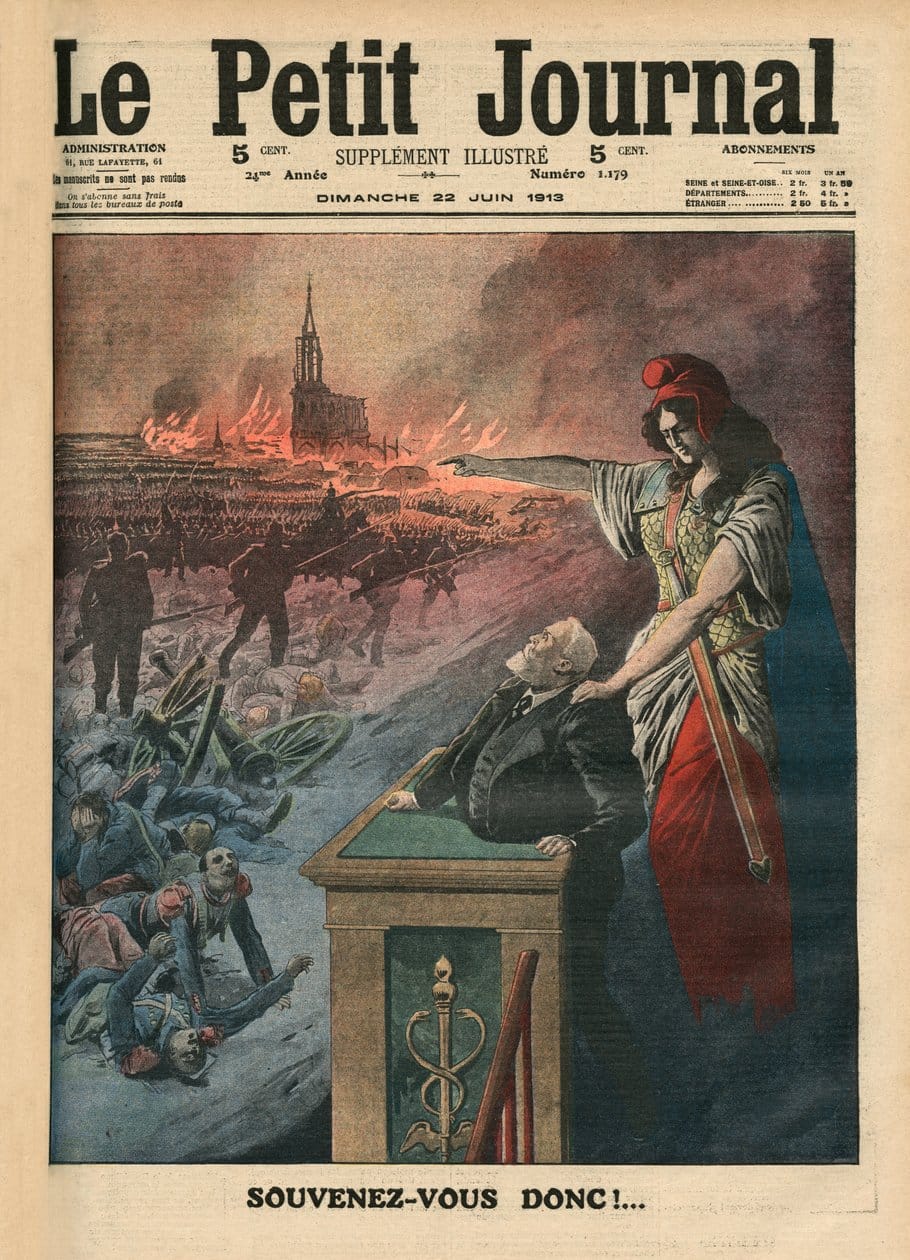

Il tanto lodato senso storico espresso dalla figura simbolo delle istituzioni italiane è immensamente più povero e carente rispetto a quello del socialista riformista e pacifista Jean Jaurès (non caso ammazzato alla vigilia dello scoppio del primo conflitto mondiale da un «buon patriota» con cui la giustizia borghese seppe essere clemente), che ricordava come il capitalismo porti in sé la guerra come la nube porta il temporale.

Ma letture come quelle di Mattarella non sono solo sbagliate, incapaci di comprendere la reale dinamica storica delle crisi e delle guerre del capitalismo. Sono oggettivamente – ancora una volta al di là della presenza o meno di una volontà in questo senso – funzionali al maturare di quel clima sociale, politico e culturale che prepara la guerra. Se la guerra, infatti, è il risultato di comportamenti imprudenti, di una cecità politica, dell’inconsapevolezza delle proprie scelte e azioni, ne consegue inevitabilmente che sarà sempre nel campo del nemico che ogni leadership borghese troverà e indicherà queste nefaste condizioni. Sarà sempre l’altro, l’altro Stato, l’altro Governo, l’altro comitato d’affari dell’altra borghesia, ad aver causato, con la sua condotta scellerata, lo scoppio di un conflitto che invece sarebbe stato evitabile. Nessuno Stato, nessuna potenza, nessuna direzione politica borghese entrata in guerra riconoscerà mai spontaneamente i propri errori, la propria avventatezza, la propria superficialità come causa principale dello scoppio del conflitto. E meno che mai si ritirerà spontaneamente dal conflitto alla luce di questo riconoscimento. Indicare nell’«imprudenza dei comportamenti» l’origine della guerra, ignorando la sua logica capitalistica, significa di fatto preparare il terreno all’individuazione del nemico di turno, non a scongiurare il fenomeno bellico che è insito nella persistenza della società capitalistica. Interpretare la guerra come il prodotto di una sorta di “sonnambulismo” delle classi politiche, come un generalizzato sonno della ragione dei vertici degli Stati e dei Governi, è un’operazione che viene comoda in certi momenti storici. Quando invece la guerra passa all’ordine del giorno, quando la guerra chiama, il (malvagio) sonnambulo è sempre e solo oltre frontiera. Pensare di poter capire e denunciare le guerre del capitalismo senza criticare alle radici il capitalismo, senza impegnarsi per il suo superamento, non è solo illusorio. È, diventa, inevitabilmente, qualcosa di molto peggio.